POR: ERNESTO BISCEGLIA – www.ernestobisceglia.com.ar

Aquellas cosas que el tiempo fue enterrando…

Decía el tango “¿Te acordás hermano, qué tiempos aquellos?” Cuando, César Fermín Perdiguero, reunía a la familia a las 22,55 de la noche y lanzaba su inolvidable “De noche…, a veces…”. Y en las mañanas, Fray Honorato Pistoia, desde la desaparecida LV9 Radio Salta, nos levantaba con su franciscano “Paz y Bien”. Dos extremos de un tiempo, de una Salta, que ya han desaparecido.

La vida se fue llevando los paseos de las tardes de domingo en la Plaza 9 de Julio, acompañadas por los sones de la Banda de Música de la Policía, dirigida por la batuta del Maestro Antonio Montero. Las bombas lanzadas desde lo alto del Hotel Victoria Plaza, que llamaban a los salteños a leer alguna noticia explosiva que El Tribuno escribía con tiza en unos pizarrones verdes, enormes, que se colgaban en la ventana del dicho hotel. Cuando el canillita tiraba el diario bajo la puerta a las 6 de la mañana y el papá leía hasta las ocho que se iba a trabajar y entonces el diario pasaba a la vecina que lo pedía, cruzaba la vereda, regresaba al día siguiente, después de haber sido leído por cuatro o cinco vecinos.

Cuando el corso se hacía en la Avenida Belgrano, se iniciaba en Sarmiento y las agrupaciones bajaban por la mano derecha hasta Pueyrredón y regresaban por la mano izquierda. Detrás de cada murga o comparsa venía lo que se conocía como “la indiada”; era la barra del barrio de donde provenían los disfrazados que venían bajo una nube de harina que le tiraban a los que miraban. Unos tiraban la harina y otros mojaban con el pomo. Eran los que dirimían diferencias con otras “indiadas” y cuidaban a sus disfrazados. Mientras “Beba la Irresistible”, hacía las delicias de los concurrentes con su imitación de mujer de la vida, y los “Caballeros de la Noche”, derraban el lujo -a veces exorbitante- de sus trajes femeninos propios de Las Vegas.

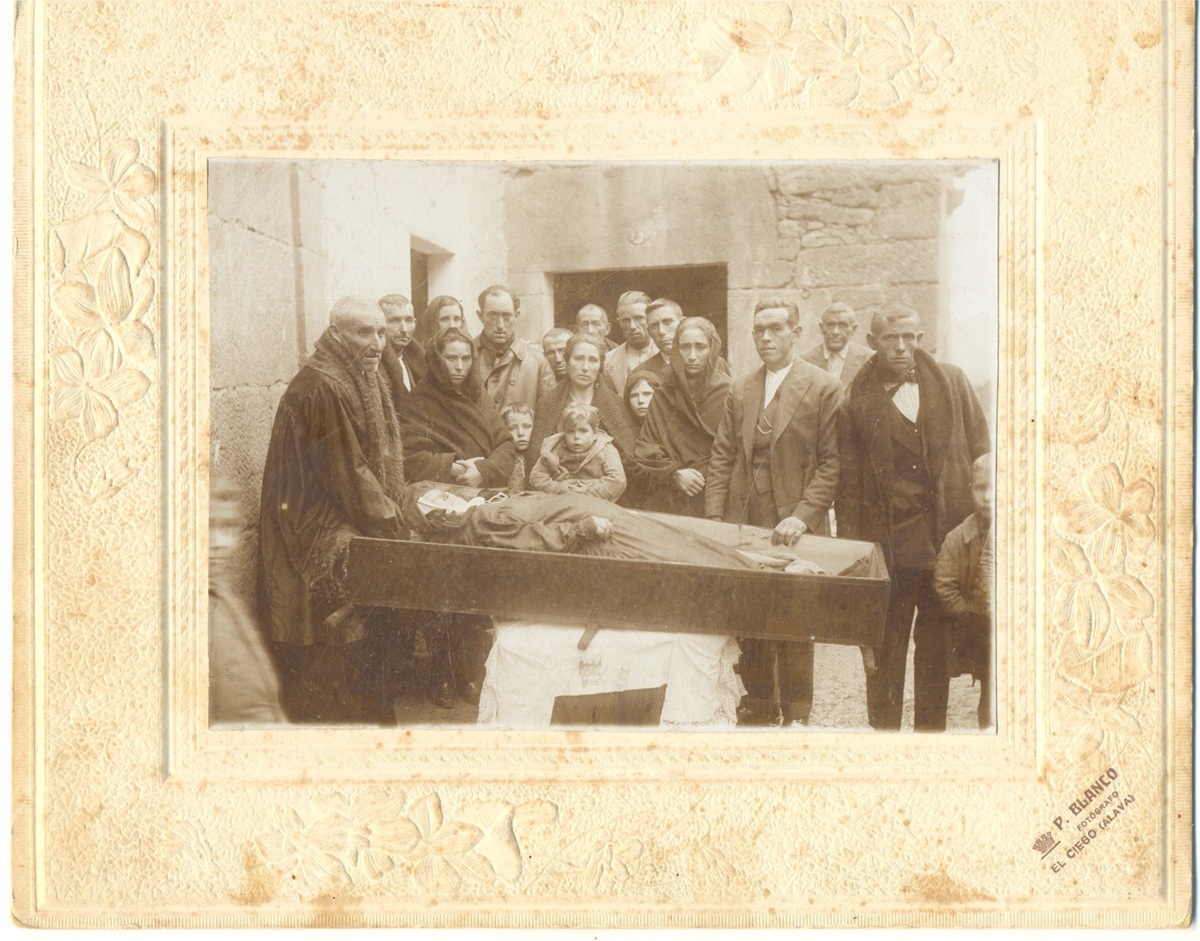

Hasta la muerte era mejor antes

Era la Salta, donde morir era un acontecimiento social que alcanzaba el rango del dinero que tenía la familia del difunto. En la bruma de mis recuerdos -sería yo un párvulo de unos cinco años-, se recorta el sepelio de un vecino con coche a caballo. Era una familia de clase media porque tenía cuatro caballos. Los pobres sólo podían ser tirados por dos y los más pudientes por seis percherones, blancos o negros (del color también dependía el precio), ornados con oropeles de bronce y penachos con plumas; los vasos lustrados y con herraduras de bronce.

Esto de la muerte en Salta era un espectáculo interesante. A la hora del sepelio se reunía todo el vecindario, que ya la noche anterior había pasado a saludar y empinarse una ginebra o degustar algunos sandwich o una carnecita; en ocasiones, el muerto quedaba velando su soledad mientras en el fondo había mesas llenas de comensales devorando algún locro. En los corrillos los varones contaban chistes verdes y las mujeres criticaban el vestido de alguna o medían el afecto por el difunto diciendo por el costado de la boca “Parece que no lo querían tanto porque no lloran mucho”. De allí surgiría aquel famoso apodo misógino: “Le dicen sandwich de velorio, porque la ven pasar y ninguno se la quiere comer”.

De pronto, llegaba el cura y el ambiente se proponía solemne. Eran los tiempos en que no había salas velatorias así que la capilla ardiente se organizaba en el living de la casa. Si acaso la vivienda era pequeña: “Che, a quién le pedimos que nos preste la casa”. El cura se colocaba la estola y ensayaba los rezos del responso de los difuntos acompañado de un murmullo bajo de los asistentes que repetían la ancestral letanía “Ora pro nobis”, mientras la tensión del momento se subrayaba con el sollozo de algunos deudos.

En la puerta de la casa se instalaba el tarjetero, un mamotreto metálico donde los visitantes escribían alguna frase de condolencia que ponían en la urna. “Anotá algo para que sepan que vinimos”, le decían las mujeres a sus maridos. Porque había que dejar testimonio de que uno había participado del duelo. Lo mismo que las coronas: “Nosotros éramos muy cercanos, así que tenemos que cumplir con una corona grande”.

La muerte tenía otro rostro

Pero el momento cúlmine era cuando llegaban los de “la pompa fúnebre” a cerrar el ataúd. Una suerte de energía enrarecida se apoderaba del lugar, el silencio tajaba el ambiente que era recorrido por el hiriente silbido del soplete que se disponía a sellar el viaje definitivo del difunto al más allá.

En chico, siempre me llamaron la atención los rostros de los empleados de la funeraria. Curtidos de tanto lidiar con cristianos y no creyentes, esos hombres tenían un rostro particular. Los rostros pétreos, los ojos grandes enmarcados en una tez blanca con un rictus indescifrable en sus labios. Mientras uno aprontaba la tapa de la metálica, el otro, soplete con llama en mano, recorría el ambiente con su mirada mientras decía: ¿Alguno quiere despedirse por última vez?… la voz ronca, la llama amenazante y las barras de estaño en la mano izquierda, mientras el otro sostenía la tapa, conformaban un cuadro verdaderamente tétrico.

Siempre había un último llanto, una caricia y miradas arrasadas por la congoja, como queriendo conservar para siempre esa última vista del fallecido. Mientras el soplete iba pegando la metálica, nacía el rezo de un rosario murmurado. Eran esos hombres una especie de Caronte dantesco que cruzaban a las almas por la Laguna Estigia. El momento era tan mórbido que lo único que faltaba era aquella inscripción que Dante describe en la puerta del Infierno: “Vosotros, los que entraís aquí, perded toda esperanza”.

La campana de la agonía

Mi infancia transcurrida a metros del Convento San Bernardo, sabe del tañir de las horas canónicas; nos levantaban para ir al colegio al toque de Laudes y Maitines. En los franciscanos, al mediodía se detenía todo para el Angelus. A las tres de la tarde sonaba la hora nona. Y cuando jugábamos en la tarde escuchábamos, a eso de las siete de la tarde, Víspera y Completas. Pero también supimos escuchar a misma campana (a la que disparábamos en las noches con un rifle encaramados en un tanque de agua), “tocar a muerto”.

Cuando algún vecino ya ingresaba en sus momentos finales, alguna comedida nos daba una moneda y nos decía: “Vayan a decirle a Moya (era el sacristán del Convento) que fulano ya entró en agonía”, y nos agregaba una propina para el benemérito Moya, que se daba a la tarea de anunciar con una cadencia lastimera que pronto, un vecino dejaría de asistir a la misa del Convento.

La mesa de once

No está mal escrito, no es la misa sino la mesa. Recordemos que la vida social de los barrios, más en aquellos tiempos, se resolvía en torno a la parroquia. La Iglesia tenía el monopolio de la vida: casaba a los contrayentes; anotaba el nacimiento de sus hijos, la comunión, la confirmación y el deceso. En la muerte, las familias acostumbraban antes del sepelio, celebrar la misa de cuerpo presente. Se trasladaba el féretro a pulso hasta el templo, pero antes, en la sacristía, la familia del difunto, ofrecía un ágape, como para entonar el momento, digamos. Mientras se compartían algunas delikatessen y se remojaba la garganta con alguna bebida espirituosa, el momento servía para la memoria de las virtudes del difunto

La casa donde había transcurrido el velorio quedaba hecha un revoltijo. Mientras ocurrían los plácemes funerarios, los empleados de la pompa fúnebre retiraban los candelabros, los cables, el enorme crucifijo y con una tenaza sacaban el moño negro que habían clavado el día anterior en la pared, en el ingreso. Se iban los bártulos funerarios, el moño y un pedazo de revoque.

…

Velorios de antaño y cenizas de hoy”

En la vida moderna todo se ha resuelto más fácil, más expedito. Ahora, las casas velatorias ofrecen tanto un velorio tradicional como uno express. Si el querido/a, falleció a la madrugada, para las doce del mediodía ya es cenizas. Ya no se entierra al difunto, se lo desparrama por ahí, según haya sido su deseo, o algunos lo conservan en la vitrina del living, entre las copas. Diré de un caso, de un cercano que “crepó” -como decían en la jerga popular- y que toda su vida había renegado con los impuestos; ahora, debajo de la urna que lo contiene en un rincón del aparador, la viuda coloca las boletas pendientes. Ironías de la vida.

Todo se ha relajado, incluso hasta la muerte. Tanto, tanto, que los difuntos ya no mueren, son biodegradables, lo mismo que un detergente.