POR: EVARISTO DEL CARRIL ANCHORENA UNZUÉ – Jefe de Redacción – www.ernestobisceglia.com.ar

Observo con manifiesta inquietud de espíritu que el gran problema de este país que mis antepasados supieron ubicar entre las primeras naciones del mundo halla el origen de sus problemas en haber entregado el manejo de la cosa pública al populacho.

Nadie, con algún calibre de cultura podrá discutirme que los conservadores tuvieron siempre la acertada costumbre de ubicar en los puestos del Estado a personas cultas, patricias y por sobre todo decentes.

¡Ah, tiempos aquellos en que lo ámbitos del servicio público eran honorables!

Los radicales iniciaron la decadencia democrática cuando ese hijo de inmigrante, Hipólito Yrigoyen, decidió que todos eran iguales y podían acceder a las magistraturas. ¡Habrase visto! Así fue que las personas distinguidas comenzaron a ser reemplazadas por descendientes del mestizaje criollo y cambiamos a descendientes de la realeza europea por esos de la ralea europea.

Creímos de pronto que, con el distinguido Marcelo T. de Alvear, podríamos contener en algo esa tenencia a la vulgarización de la política, pero él mismo ya venía contaminado con un matrimonio con una artista de tablas ¡Encima italiana!

Pero donde este país desbarrancó definitivamente y no volvimos a recuperarnos fue cuando ese hijo bastardo de un estanciero impidió que un hombre ilustre, un empresario y político de fuste, como Don Robustiano Patrón Costas, llegara a la presidencia. Sin temor os digo, que allí se sembró el germen del mal que debilitó a la República.

Hallo, pues, en el peronismo, la causa eficiente de la indisciplina de este país, cuando ese demagogo de uniforme le dijo a la masa negruzca y ululante que tenían derecho al acceso a los lugares hasta entonces reservados a las mentes más lúcidas y a los espíritus más nobles, cuyos ancestros habían echado los cimientos de esta Patria.

¡Véase llegada la calamitosa situación en que el obrero se permitía mirar a los ojos al patrón y hablarle de frente! ¡Peor, aún! ¡Exigirle! Mirad, si acaso el ilustre, Julio Argentino Roca, o Miguel Juárez Celman, habrían permitido tal iniquidad.

Cuando la clemencia por el bruto adormece el carácter es que se cometen los errores, como el del egregio, Roque Sáenz Peña, al permitir que la chusma vote libremente. Jamás pudo el país recuperarse de ese desliz cívico. ¡Para mayor escarnio, la Eva, permitió que las mujeres también votaran! Un acto de irresponsabilidad cívica que distrajo a las féminas de las tareas que el buen Dios y la naturaleza le habían asignado. No puede la mujer articular los trazos del lampazo sobre el piso, preparar una polenta, lavar los platos ¡Y además pensar en política!

Sea dicha la verdad, la irrupción de las faldas en los espacios públicos ha venido a contribuir con la corrupción de las costumbres, porque al hecho de que los individuos más venales se hayan hecho con las jerarquías más encumbradas de la función pública, la tentación deviniente de la lascivia y las pulsiones más procaces han llevado a que estos piensen que gobernar es “levantar”.

¡Y allí tenéis, los primeros lugares de la República, antes sacrosantos ámbitos del debate elegíaco, de los panegíricos a los hombres más consulares y de las filípicas más entonadas, ahora sean espacio para la algarabía estridente, el manoseo impúdico y la villanía de las feromonas desatadas!

¡Ved, nada más, cómo en las bancas otrora ocupadas por figuras y apellidos de lustre, ahora son usurpadas por vedetongas, bataclanas, figurantas, cupletistas y cócoras de bambalinas, que se desmelenan entre ellas cuales petimetres con polleras o se tiran agua como si estuvieran en el corso nefando de los arrabales! ¡Y son “legisladoras” nacionales!

Pero la mancebía no termina allí, a la par, los masculinos -y los no tanto-, tampoco se privan en esta tarea de darse al manoseo vil, vilipendiándose públicamente cuales orilleros con traje alquilado. Viéranlos con sus ínfulas de caballero cuando no son más que bravucones con micrófono, malevos de utilería y hampones con discurso.

Con tristeza y desazón observo cómo ha cundido la tentación de nombrar en los cargos públicos a las queridas, a las mancebas de alquiler sentimental y a las mujerzuelas de alcoba administrativa. Todo en detrimento de los ciudadanos más capaces. Así, han convertido a los gobiernos y a los recintos -antes honorables-, en verdaderos lupanares donde se confunde la intimidad con la idoneidad.

Ellos y ellas, todos convencidos de que la cercanía púbica reemplaza al mérito y el favor íntimo a la virtud cívica.

Se me estrujan los ventrículos ante semejante espectáculo impropio siquiera de una calenda de Calígula; si hasta parece faltar poco para que también se nombre en el senado a un equino, aunque los lugares ya estén ganados por variopintos perros falderos.

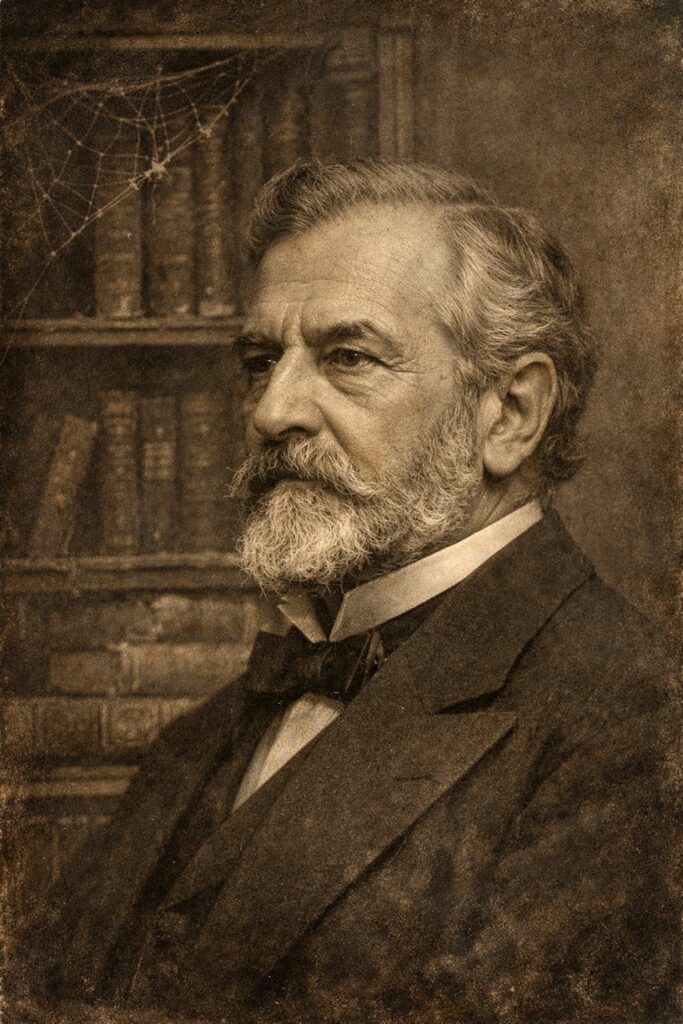

Hoy domingo, en la cercanías de la Epifanía, luego de escuchar misa, he de retirarme a mi biblioteca a meditar “La imitación de Cristo” del Kempis, mientras conjugo en mi conciencia las letanías imprecando el perdón divino ante este espectáculo apocalíptico.

Así las cosas, no me queda sino constatar -con la dignidad que aún me permiten los apellidos- que esta Nación ha dejado de ser República para devenir comparsa, ha cambiado el Código por el libreto y la virtud por el aplauso. Cuando el mérito se confunde con la alcoba y la ley con el escándalo, no hay restauración posible, sólo decadencia administrada.

Tal vez -lo admito en un rapto de sinceridad impropia- el problema no sea únicamente la chusma que gobierna, sino nosotros, que supimos mandar y ya no supimos impedir. Quizás esta sea la venganza más refinada de la historia: obligarnos a convivir con aquello que siempre despreciamos, sentados en palcos vacíos, reducidos al gesto inútil del abucheo.

Rezaré, pues, no por la salvación de la República -empresa ya perdida- sino por la mía propia, no vaya a ser cosa que el Altísimo me confunda con esta lastimosa murga y me haga compartir eternidad con vedetongas, malevos, legisladores y otros altos funcionarios.

Que cada cual ocupe su lugar: ellos en el escenario; yo, en la penumbra del mármol, la memoria y el silencio. –