POR: ERNESTO BISCEGLIA – www.ernestobisceglia.com.ar

Mientras nos atrapa el vértigo diario y el cerebro se aflige ante las contingencias políticas, sociales o económicas, la Vida va desgajando páginas de nuestra historia. Cada anochecer es un día menos de permanencia en este plano. Damos por hecho la muerte de todos, incluso la nuestra, pero no tenemos una lectura consciente del “plus ultra”, ¿Qué hay más allá?

Justamente, hay una pregunta que la política no puede responder, que la economía no puede solventar y que la religión explica en modo catecismo para párvulos… pero nadie explica qué se rompe y qué queda en pie en ese momento en que la muerte deja de ser una abstracción posible y se convierte en una experiencia vital de final, que aguarda —sin apuro y sin épica— sentada con una paciencia obscena en el borde de la cama.

Umberto Eco, en su célebre diálogo con el cardenal Carlo María Martini, propuso una inversión incómoda: más que discutir si Dios existe, preguntarse en qué creen los que no creen. Una colisión entre dos posturas antagónicas, el ateísmo de Eco y la inteligencia espiritual de Martini, disputando al fin de cuentas un problema profundamente ético y moral.

Porque el ateo puede salvarse en orden a sus méritos éticos y morales finitos, terrenales. Pero el creyente puede condenarse en razón de su hipocresía religiosa y haber sido un sepulcro blanqueado que “por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.” (Mateo 23, 27)

En este punto se nos plantea la cuestión de la Iglesia Católica y sus instituciones, tantas veces “blanqueadas”, escondiendo las más atroces miserias. El Padre no exige culto, porque solo “La Verdad os hará Libres” (Jn. 8,32). Así, el ateo, el umbral del tránsito al más allá, si fue ético, moral y fiel a la verdad de las cosas, se contará entre los “Benditos de mi Padre”.

La salvación no es cuestión de credos ni de dogmas, sino de vivir en la Verdad.

La respuesta a la pregunta inicial no pasa por una realidad existencial camuflada, porque el no creyente que respete la dignidad del otro como construcción humana y no como promesa trascendente, será digno. La hipocresía pseudoreligiosa es nada más que una estafa ética, moral, religiosa y cívica.

El “Más Allá” no es premio ni castigo

Ya lo decía bien, Jorge Luis Borges: “La idea de un premio y un castigo me parece absurda. No puedo comprender que la conducta personal de un hombre pueda interesar a la Divinidad.” Y agregaba: “Desconfiaría de la inteligencia de un Dios que mantuviera cielos e infiernos.” Propiamente, las religiones jibarizan el cerebro de los fieles, constriñen su capacidad de razonamiento lo cual es un recorte a su libertad; pues, pensemos: en un momento en que la ciencia nos está demostrando la inmensidad del espacio interestelar y sus contingencias ¿Podemos reducir la existencialidad del hombre a una vida tambaleando entre un Cielo y un Infierno? Sería reducir la magnificencia de Dios.

Así, ubicados en este esquema, la vida posmortem deja de ser una amenaza o un consuelo y se convierte en un límite: para el creyente abre una espectativa, para el ateo la clausura. Y en este punto es donde se ubica la paradoja: quien no cree en un más allá no puede postergar el sentido. Todo debe resolverse acá, ahora, en esta vida finita y sin prórrogas. Y el creyente se preguntará “¿alcanzó lo vivido para justificar la vida?”

Tengo entrañables amigos sacerdotes a los cuales les he pedido que cuando deba trascender -porque no creo en la muerte como tal-, los recibiré como amigos, al modo de Jesús, “Os he llamado amigos…” (Jn. 15, 15) y no como sacerdotes. Tampoco creo que una misa nos redima, y así, digo con San Pablo que “El hombre es justificado por la fe, sin las obras de la Ley.” (Rom 3, 28). Al decir “obras de la ley”, Pablo se refiere a los ritos, prescripciones, cumplimientos externos que la religión impone. Su pelea es contra el legalismo religioso, no contra la ética.

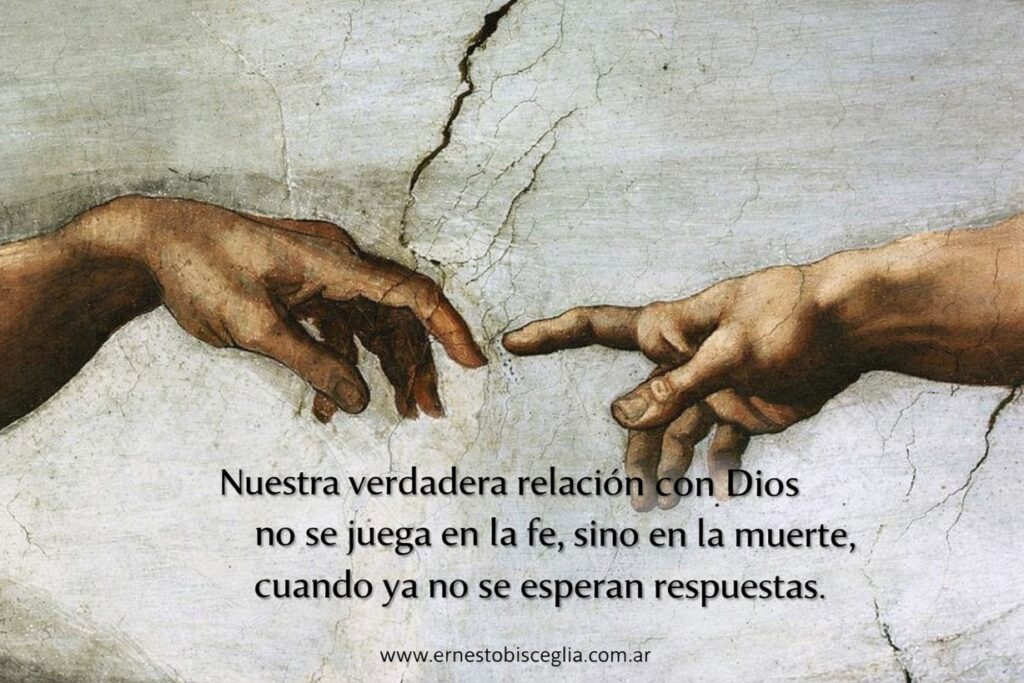

Tal vez allí se juegue la verdadera tensión entre creer y no creer. No en el cielo ni en el infierno, sino en la manera de enfrentar la muerte sin mentirse. El creyente confía en una promesa. El no creyente confía en lo que deja. Ambos, en el fondo, buscan lo mismo: que la vida no haya sido un accidente sin sentido.

Quizás por eso estas conversaciones importan. Porque cuando la política se vuelve ruido y la fe se vuelve consigna, la muerte devuelve a todos —creyentes y ateos— a una igualdad radical: la necesidad de haber vivido de tal modo que el final no sea una derrota. ¡Ah! Y por favor, vosotros, aquellos que me queréis, no olviden pagarle el gallo a Esculapio y colocar mis cenizas en la Catedral de Cafayate…