POR ERNESTO BISCEGLIA – www.ernestobisceglia.com.ar

Debo advertir que los párrafos que siguen, son fragmentos de mi próximo Libro: “1976 – La verdad, sólo la verdad y nada más que la verdad”, por lo tanto lo extenso de la pieza que supera a un artículo y se convierte, quizás en una suerte de ensayo corto. Porque lo que ocurrió en aquella dramática década de los setenta fue una repetición del modo de operar de las corporaciones que manejaron a este país desde sus albores.

Existen al menos dos formas de pensar a la historia argentina; volver sobre esa visión edulcorada de un 25 de Mayo de 1810, con caballeros y señoras elegantes, reunidos en la Plaza Mayor bajo paraguas que no existían en la época y supuestamente gritando “El Pueblo quiere saber de qué se trata”; o bien, el análisis descarnado de aquellas jornadas donde hubo de todo, incluso episodios de violencia.

La conspiración antes de la Revolución

“Tal vez lo único verdadero en aquella filigrana colonial fuera eso, que el Pueblo no estuvo presente y que por supuesto, no sabía qué estaba ocurriendo.

La naturaleza de los hechos en la realidad fue muy distinta de aquel primer relato de tanta sencillez, aunque es interesante observar que esa narración ensayada para colegiales tuvo un correlato de significativa vigencia incluso en los niveles superiores de educación.

1810: Conspiración y Golpismo, la fragua de la Patria

Con Saavedra puede decirse que comienza a modelarse un pensamiento político criollo y con él también se inicia el proceso de conspiración que terminaría en la caída del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros.

Queda ya señalado que aquel 25 de Mayo de 1810 estuvo muy lejos de haber sido una “Revolución” sino el epílogo de un proceso que se inició en 1806 y 1807, una vez finalizadas las Invasiones Inglesas.

Masonería y libre comercio: la mano británica

No existe duda de que los hechos precipitados el 25 de Mayo de 1810 fueron el resultado del trabajo ideológico de la masonería inglesa afincada en el país desde las Invasiones inglesas.

El folletín de historia argentina enseñado durante más de un siglo menciona sólo los datos duros de lo que fueron esos días en que los británicos arribaron a las costas porteñas y se pasearon por las calles de Buenos Aires.

Lo que comúnmente no se ha divulgado y poco o casi nada se sabe, es que en realidad si bien los ingleses fueron derrotados en el terreno de las armas, salieron victoriosos en el campo de la ideología que promovió un cambio de pensamiento en aquella clase dirigente criolla.

Pero los invasores ingleses no sólo le aportaron a la dirigencia colonial esa sospechosa actividad de la masonería sino que encendieron en el ánimo de los locales algunos sentimientos que la opresión y el monopolio de la Corona mantenían bajo estricto control.

Por eso decimos que la historia argentina comenzó en 1806 /7, porque de resultas de esa intervención británica quedó conformada, por ejemplo, la «Sociedad de los Siete», que integraron Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan Martín de Pueyrredón, Mariano Moreno, Hipólito Vieytes y Nicolás Rodríguez Peña, nombres que luego formarían la Primera Junta de Gobierno.

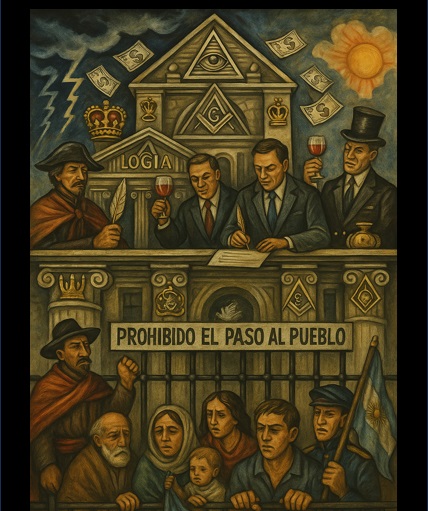

Hay que ver en esta organización de siete –número cabalístico si los hay- el germen de la primera conspiración política de la historia argentina formada por dos de las tres corporaciones que digitarían la política argentina por doscientos años: los militares y los comerciantes y hacendados, lo que modernamente se llamaría el “Capital”.

La tercera corporación que se uniría a ese manejo funcional del país sería la Iglesia Católica que en los tiempos iniciales conspiró desde el bajo clero, frailes y curas de parroquias que hicieron de sus púlpitos el folleto propagandístico de la supuesta Revolución de Mayo. El alto clero estaba juramentado al rey y por lo tanto era obviamente pro-monárquico, como lo prueba la intervención del Obispo Lué en la jornada del 22 de Mayo de 1810.

Como se puede advertir en este sintético relato la palabra conspiración va reemplazando a la de revolución y comienzan a delinearse los matices de un proceso que luego se convertiría en un procedimiento más de la política argentina: el de ganar el poder mediante confabulaciones que reemplazaran a las elecciones.

De la jabonería al golpe de Estado encubierto

La caída del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros fue el resultado de una combinación de factores internos y externos.

En lo externo, el debilitamiento ya manifiesto del régimen monárquico español y la prisión de Fernando VII al momento de la invasión napoleónica a España, proporcionaron la puesta en consideración de las teorías de la acefalía y la retroversión de la soberanía al pueblo.

En lo interno las ideas libertarias germinadas en los claustros de Chuquisaca y llevadas adelante sí en modo revolucionario aunque aplastadas durante el primer grito libertario del 25 de Mayo de 1809, más cierta bibliografía revolucionaria que transitaba clandestinamente entre los intelectuales porteños, sumado al ingrediente económico fueron consustanciando un caldo de cultivo sumamente favorable para avanzar hacia un cambio de paradigma político en lo local.

Los ingleses supieron aprovechar muy bien este momento de excepción y si bien habían fracasado en el intento armado, utilizaron el expediente de la masonería actuando entre la elite de Buenos Aires. La masonería ha tenido siempre esa facultad de saber roer la espiritualidad y la mente de ciertos círculos sociales en la creencia de que pertenecer a las logias pareciera otorgar patente de iluminado, cuando en realidad no son más que peones de un poder supranacional, una materia que continúa siendo de esa manera.

En aquella Buenos Aires de principios del siglo XIX, el segundo momento de ejecución del plan de dominación inglés fue el trabajo ideológico sembrando la idea del libre comercio y la necesidad de aporte internacional con lo cual quedaría sellado para este novel país su destino de endeudamiento endémico.

Allí aprovechaban los logiados para entusiasmar a los comerciantes porteños sobre la importancia de sacudirse el yugo español que sometía a todos al monopolio de la compra y venta de productos sólo con la Metrópoli española.

Uno de los que pensó en la conveniencia de una alianza con los británicos fue el numen de la Revolución, Mariano Moreno, cuyo caso merece un análisis aparte que excede a la preocupación del presente, pero dígase nada más que Moreno, si bien de estricta formación católica, al punto de escudriñar –censurar- el propio “Contrato Social “ de Rousseau para librarlo de “…todo aquello que en modo alguno se oponga a las verdades santas de nuestra Augusta Religión”, terminó siendo el chispero que iluminó los posteriores crímenes revolucionarios y a su vez entregando estas tierras al dominio del comercio inglés.

En su importante obra “La Representación de los Hacendados”, Moreno canta loas a los beneficios del comercio inglés buscando en ello una protección y nutrición de armas para enfrentar a España.

Era Moreno el abogado de los intereses comerciales ingleses en el Río de la Plata y según insinúa el historiador Ricardo Levene, su relación con Alex Mackinnon –Presidente de la Comisión de Comerciantes de Londres en Buenos Aires- sería lo que habría permitido su ascenso a la Primera Junta.

Relata Aníbal Rottjer que Moreno prometió ventajas comerciales y todo tipo de privilegios a los ingleses, incluso concesiones territoriales como Uruguay y la Isla Martín García con destino a establecer colonias británicas a cambio de pertrechos militares, diciendo “Debemos proteger su comercio –el inglés- aunque suframos extorsiones; sus bienes (para nosotros) deben ser sagrados.”

…

A esa cuestión había que agregarle la discusión política abonada por las ideas de la Ilustración francesa que había terminado con el absolutismo y proponía una concepción absolutamente novedosa del poder y sobre todo de la participación del ciudadano en las cuestiones de la cosa pública.

Lo de la Jabonería de Vieytes, donde la historia oficial señala que se reunían al amparo de la oscuridad los patriotas, según la descripción de los manuales, para discutir “cosas saludables a la Patria” como dirían más tarde los miembros de la Generación del 37, eran en realidad reuniones donde se afinaban los métodos para hacer caer al gobierno de Cisneros.

El ambiente de conspiración y rebelión comenzó a circular por Buenos Aires de boca en boca, en panfletos impresos en la clandestinidad y en las iglesias donde el bajo clero –frailes y sacerdotes- oficiaban de transmisores de lo que se decidía en los conciliábulos nocturnos.

No hay que llamarse a engaño pensando en que aquellos sucesos fueron motivados por individuos teñidos de romanticismo libertario como ha enseñado la historia escolar. Había en juego el manejo del poder y del dinero básicamente. Aquella idea del libre comercio sembrada por los ingleses había calado hondo en el pensamiento de las clases dirigentes porteñas que sufrían un atraso promedio de unos doscientos años desde que España había decidido que Lima fuera la capital del Virreinato del Perú.

En Buenos Aires el control de las mercaderías era férreo y sólo de vez en cuando llegaba una flota con permisos reales especiales y el tránsito desde allí hacia el interior estaba prohibido, de allí que floreciera el contrabando que era practicado incluso por los funcionarios reales que de esa manera resarcían los extendidos periodos de falta de pago de la Corona.

…

Hay que pensar que el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros estaba al corriente del ambiente conspirativo que se apoderaba de Buenos Aires, sabía también que la cuestión económica tallaba fuertemente en ese ánimo, sino, ¿por qué pensar en una revolución en una ciudad con unas 40.000 almas como Buenos Aires donde no existían problemas raciales, ni religiosos, tampoco una cuestión social candente? Los negros si bien esclavos estaban casi asimilados a las familias y el gaucho vagabundeaba por las pampas a su libre albedrío a pesar de ser discriminado. El problema era el indio, pero eso se resolvería largas décadas después.

Tanta fue la influencia de la masonería británica en los acontecimientos de Mayo de 1810, que apenas un mes después de depuesto el virrey Cisneros, el 14 de julio, el edicto sobre metales preciosos fue levantado con lo cual terminaba la era del contrabando del que vivían incluso los funcionarios reales.

Las actividades de las sociedades secretas donde participaban los criollos estaban movilizadas a instancias de las directivas británicas. Se sabe que en 1809 se creó en Buenos Aires una sociedad –o comité- de mercaderes británicos que utilizó la presión de una escuadra inglesa bajo el mando del capitán Doyle para negociar con Cisneros la revocación de un decreto que ordenaba el retiro de los comerciantes ingleses de Buenos Aires cuyo vencimiento sugestivamente estaba ordenado para el 26 de mayo de 1810.

Así se abrió el puerto al comercio inglés que perjudicó a la incipiente industria local, sobre todo en el interior, saturando el mercado con toda clase de artículos a bajo precio: ferretería, botas y zapatos de mujer, mobiliario y porcelanas. En la tierra del cuero los ingleses vendían artículos de talabartería más baratos y estribos de madera para la monta de campaña que los gauchos calificaban como “despreciables”.

Con mercadería barata y de menor calidad a la producida en tierras del Plata se enriqueció una clase social y destrozaron el progreso económico de la mayoría. Nada en la historia es nuevo ni casual.

Los ingleses hicieron gala de la astucia propia del espíritu pirata halagando a esa nueva dirigencia criolla haciéndole pensar de que estaban frente a consumados amigos inclinados a favorecer sus afanes revolucionarios mientras aprovechaban las ventajas mercantiles.

Así terminaron adueñándose del comercio e instalando establecimientos comerciales en el Plata cuyos propietarios además eran agentes masones que Inglaterra apostaba para terminar de asentarse en el terreno que durante más de tres siglos había sido patrimonio español.

La corporación católica

Hasta aquí han quedado configuradas las dos primeras columnas sobre las cuales se construyó el Movimiento de Mayo de 1810, que sin el sello espiritual que le otorgó la Iglesia Católica no habría podido seguramente sustanciarse en el tiempo.

Fundamos nuestra apreciación en la influencia que la Iglesia tuvo desde los primeros tiempos de la colonización y su significativo predicamento popular.

El Dr. Néstor Auza, uno de los más prestigiosos estudiosos de historia eclesiástica argentina abona esta opinión nuestra afirmando que el Movimiento de Mayo fue posible gracias el decidido apoyo del clero criollo que sostuvo una prédica emancipadora entre la población.

Es sencillo comprender el porqué de la preeminencia del clero en aquella sociedad colonial que había receptado y guardaba en gran medida el molde estructural heredado del medioevo donde el ascenso social más rápido era la carrera de las armas o el ingreso a la Iglesia.

En América y en particular en la zona del Virreinato del Río de la Plata, los frailes de congregaciones y los párrocos carecían de posibilidades de ascensos. No obstante, ello, los seminarios y las universidades americanas ya habían dado para entonces varias camadas de eclesiásticos nativos que convertían al clero español y en particular a los obispos en una minoría.

Así es como se puede afirmar que los conventos se convirtieron en calderos donde la cuestión de la liberación de España se discutía con pasión y provocaba secesiones internas entre los mismos clérigos. De hecho, el petitorio del 22 de abril de 1810 solicitando la celebración del Cabildo Abierto transcurrió por los conventos a los cuales fue llevado por los miembros más jóvenes del ejército que compartían con los curas la misma situación respecto de sus jefes.

En ese documento estamparon su firma mercedarios, franciscanos y dominicos (recordemos que los jesuitas habían sido expulsados en 1767), los cuales utilizaron su influencia sobre los vecinos para predicar en contra de la monarquía y a favor de la “revolución”.

El autor que seguimos en este parágrafo (Auza) conviene en que “La Revolución de Mayo triunfa gracias a la Iglesia”; si bien podemos disentir un tanto en darle todo el crédito al clero, a nuestro juicio ese triunfo se debió mayormente a la unión entre Iglesia Católica y masonería más el concurso del brazo armado de la época: Los Patricios.

El autor Vicente Fidel López llega a preguntarse “¿Qué han dado las universidades americanas sino teólogos, razonadores de lo que el vulgo no comprende, ellos los primeros”?, pero fueron esos teólogos los que tomando las doctrinas de Juan de Mariana argumentaron a favor de la soberanía popular y el regicidio y fundamentaron sus postura en contra del derecho divino de los monarcas, refiriendo al párrafo donde el jesuita sostenía que: “(…) no hay duda de que el poder real está fundado en la res publica que puede hacer comparecer al rey ante la ley en circunstancias específicas y, si fuera necesario, incluso desposeerlo de su principado”.

La prisión del rey de España justificaba asimismo los argumentos de otro jesuita, Francisco Suárez, quien sostenía que el poder reside en el pueblo y éste decide a quien delegarlo de donde surge la legitimidad de la autoridad y precisamente, ese clero criollo se había formado en las universidades de Córdoba y Chuquisaca y en el colegio San Carlos, de Buenos Aires, de neta influencia suarista.

En suma, tenemos así ese tercer elemento que conspiró como Manuel Alberti que terminó formando parte del primer gobierno criollo, una presencia que tendrá en la formación de gobiernos posteriores en el interior de las Provincias Unidas del Río de la Plata a hombres como Gregorio Funes en Córdoba, Francisco Uriarte en Santiago del Estero, Pedro Fernández en San Juan, Juan Paz en Mendoza, Pedro Castro Barros y Máximo López Cabo en La Rioja, Juan Ignacio Gorriti en Jujuy y Manuel de Molina en Tucumán.

Resumen del Capítulo

En breve síntesis se caracterizaron a los tres poderes no formales que contribuyeron a dar el histórico paso de generar un cambio de gobierno. Ese proceso puede tener acaso dos valoraciones, la que vea el estricto proceso histórico y la que asumimos como interpretación de esos hechos donde juzgamos esos comportamientos como una conspiración –la primera en la historia argentina- contra un orden constituido como era el virreinal.

De la misma manera en que ocurriera más de un siglo después, esos protagonistas –corporaciones- actuaron de igual manera en el marco de condiciones exógenas que se daban en la lejana Europa en aquel tiempo y en los grandes centros financieros durante el siglo XX.

Pero como fuere, las causas y los resultados coinciden cuando se observa la debilidad en la legitimación de un gobierno y el aprovechamiento de las circunstancias por esos factores de poder para asaltar el mando. La diferencia más expuesta quizás estribe en que al momento de producirse los acontecimientos de Mayo de 1810 no existían mecanismos institucionales que permitieran el reemplazo del virrey por otro funcionario.

De hecho, tampoco había una acefalía en sentido estricto, sino que el virrey se había quedado sin legitimidad y aún sin legalidad para sostenerse y es allí cuando se conspira, se llama a un Cabildo Abierto donde no hubo representación popular en el sentido que entendemos hoy y se descabeza al virrey proponiendo el modelo de Juntas que operaba en España.

Las circunstancias les cerraban adecuadamente a esos hombres y supieron aprovecharlas.

…

El 25 de Mayo no fue una revolución, sino el primer ensayo del golpe blando: logias, intereses económicos y manipulación simbólica. El pueblo, ayer como hoy, sólo escucha desde afuera las puertas cerradas del poder.”

La otra lectura surge de analizar quiénes fueron los protagonistas de aquel suceso y es allí donde se identifican a los tres elementos predominantes: los ricos comerciantes, el bajo clero y los militares, que serán, traspolados a la realidad del siglo XX exactamente los mismos que conspirarán, incluso generando las condiciones de debilidad de los gobiernos constitucionales, para hacerse del poder mediante golpes de estado que fueron siempre financiados, sino hasta planificados en los despachos del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Desde 1930 cuando el general, José Félix Uriburu, desalojó de la presidencia a Hipólito Yrigoyen, ese mecanismo colonial se reiteró en los sucesivos golpes de 1943, luego en 1955, en 1963, 1968 y 1976. El estudio de las causas y consecuencias hará notar que también como sus protagonistas, los golpes de Estado han repetido como un manual la mecánica que desembocó entonces en el 25 de Mayo de 1810.

En el medio de todos los procesos históricos que dieron forma a este país se encuentra a cada paso aquella frase de 1810: “El Pueblo quiere saber de qué se trata”.

El 25 de Mayo no fue una revolución popular, sino el inicio de una larga tradición de golpes de mercado, traiciones internas y pactos de cúpula que marcarían nuestra historia. Por eso, hoy más que nunca, el pueblo debe volver a saber de qué se trata. No para repetir el relato, sino para animarse a escribir uno propio, sin tutelas extranjeras ni dirigencias logiadas. Porque la historia no debe ser un dogma: debe ser una pregunta constante.

Esa fase mantiene su vigencia siempre que hoy, en el año 2025, esa lejanía entre el conocer popular y las decisiones del poder son quizás más lejanas que en 1810, ya que el Pueblo ni siquiera sabe ya a quiénes vota.

Por eso, es hora de que comencemos a exigir que “El Pueblo DEBE saber de qué se trata”. –